Le cordier "Marianne-Toute-Seule"

Restauré aux chantiers navals d'Etaples, le flobart ou cordier "Marianne-Toute-Seule" est installé dans la cour du Musée Opale Sud dans une architecture qui rappelle les chantiers navals berckois. Cette édification permet la sauvegarde et la transmission d'un patrimoine lié à l'histoire de la marine de Bercksur-Mer.

|

|

|

|

« Marianne Toute Seule » l’âme de passions

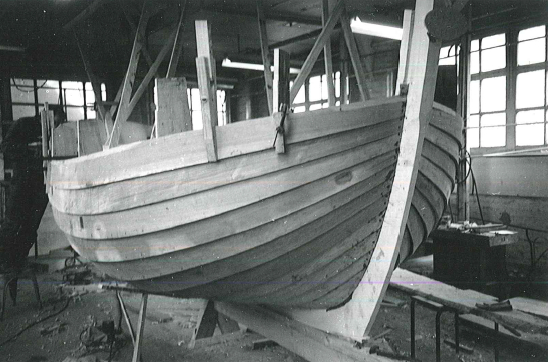

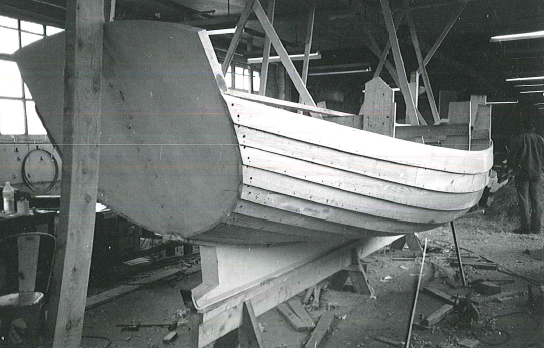

La revue Chasse-Marée initiatrice des Fêtes Maritimes de Douarnenez puis de Brest en 1992 lance à la fin de l’année 1989 un grand concours des Bateaux des côtes et fleuves de France. Une équipe de passionnés du patrimoine marin décide dès lors, avec le soutien de la Ville de Berck, la construction d’une réplique d’un cordier berckois typique selon les règles du patrimoine maritime.

Pierre Lamarche et Marc Goalabré, deux diplômés des Chantiers de l’Enfer de Douarnenez supervisent le projet.

Les dessins et plans établis en avril 1991, la construction débute en octobre et se termine le premier trimestre 1992.

« Marianne Toute Seule » obtient son acte de francisation – lui permettant de battre pavillon français - le 12 juin 1992. Le navire est immatriculé à Boulogne-sur-Mer sous le numéro 788 521. Il mesure 5,78m de long pour une largeur de 2,51m et un creux (hauteur au milieu du navire) de 0,87m. Construit sur le modèle du canot Jeanne d’Arc appartenant à Vincent Clotaire & Cie de Merlimont qui navigua dès le 2 septembre 1911, il en adopte quasiment les mêmes dimensions et s’orne de la même immatriculation 2615 S.V.S.S.

Photo © Jean-Max Gonsseaume

Photo © Jean-Max Gonsseaume

Photo © Jean-Max Gonsseaume

Photo © Jean-Max Gonsseaume

Photo © Jean-Max Gonsseaume

Photo © Jean-Max Gonsseaume

Du 10 au 14 juillet 1992, « Marianne Toute Seule » participe aux Fêtes Maritime de Brest. Il obtient la première place au concours, catégorie des bateaux creux de moins de 6m. L’équipage qui l’accompagne obtient quant à lui le prix spécial pour l’authenticité des tenues.

Revenu à Berck, « Marianne Toute Seule » mouillera au port de la Madelon, dans l’estuaire de l’Authie, à Groffliers. De 1992 à 2015, entretenu par la Ville de Berck et géré par l’Association Berck-Patrimoine et Traditions, « Marianne Toute Seule » cabotera entre son port d’attache et le long des plages de Berck et de la Côte d’Opale.

Vétuste, le bateau, en cale sèche depuis 2015, le Conseil Municipal de Berck-sur-Mer avec le soutien financier du FEAMPA mandate en 2023 le Chantier de construction navale traditionnelle d’Etaples – ex chantier Leprêtre pour une ultime restauration; le navire il ne naviguera plus et est placé au cœur de la cour du Musée Opale Sud, son dernier port, pour une retraite bien méritée aux côtés des très riches images de ses prédécesseurs peintes par les artistes de l’école de Berck.

Carte d’identité :

« Marianne Toute Seule » est un cordier, un "cousin" du flobart gréé en Bourcet-Malet et équipé de deux mâts et à fond plat, avec une dérive centrale relevable et un mât arrière décentré et amovible. Il peut supporter quatre avirons.

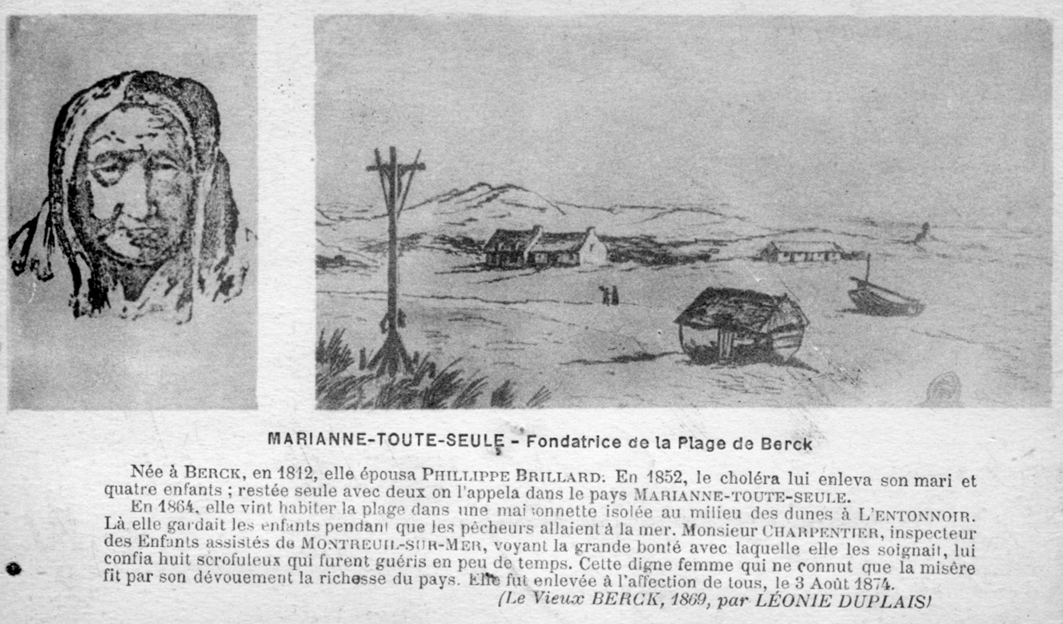

Ce bateau doit son nom à Marianne Brillard, surnommée Marianne-toute-seule "fondatrice de la plage de Berck" qui perdit son mari et quatre de ses six enfants lors d’une épidémie de choléra en 1852. Paul Perrochaud, initiateur de la cure marine à la suite du docteur Jules Danvin lui confia un groupe d’enfants malades qu’elle amène sur la plage.

La conception unique du bateau berckois

Le bateau berckois, ou « cordier » est typique des bateaux des côtes du nord de l’Europe, il est un cousin du « flobart » de la Côte d’Opale.

Ville sans port, à Berck, les bateaux viennent s’échouer sur la plage. Cette spécificité conditionne la forme même de la coque. La largeur est imposante par rapport à sa longueur – rapport de 2,4 environ - et rappelle une coquille de noix. La construction est à « clins » : les bordages, éléments de la partie extérieure du navire constituant la coque se chevauchent les uns sur les autres, une construction qui les solidarise et permet une grande souplesse et une grande résistance lors des échouages et des trainages. A fond plat, les navires possèdent une dérive qui était relevée grâce à un puit de dérive. La navigation s’effectuait à l’aviron et à la voile.

Son grément est dit de « bourcet-malet ». Le bourcet, de forme trapézoïdale, est soutenu par le grand mât au tiers avant. Son écoute - cordage servant à régler l’angle de la voile – coulisse sur un overlope, une barre forgée en forme d’arceau. Le grand mât peut être abattu, en manœuvre à l’aviron, il est alors soutenu par « la miche », un portique fixé sur le tableau, nom de l’arrière du bateau. Ce dernier, très droit, résiste bien à l’assaut des vagues. Devant, le foc, voile triangulaire, est fixé entre le mat de beaupré et le grand mât. Le malet quant à lui est soutenu par un mât situé à l’arrière.

Sur le bateau les marins disposent d’un poêle rond installé à l’avant et comme seuls ustensiles : une cafetière, un chaudron et quelques assiettes. A bord, l’éclairage extérieur est fourni par une lampe-globe à pétrole caractéristique qui est suspendue à la miche par une potence en fer forgé.

Tous ces éléments confèrent au bateau berckois une forte identité.

Haut et large de museau, doté d’un tableau arrière à l’inclinaison raide, le bateau de Berck possède une forte identité et une silhouette très particulière.

Les échouages et les trainages répétés usent prématurément les embarcations berckoises. Ainsi sont-elles démantelées après 5 à 7 ans de navigation. Au XIXe siècle la construction navale est donc florissante, quatre chantiers sont installés à Berck. Le dernier fermera en 1948. Entre 1880 et 1890, ce sont entre 12 et 24 bateaux qui sortent de chacun des chantiers.

Les chantiers ne sont pas forcément constitués de bâtiments de surface comme des hangars. Le principal matériau est le bois. Hêtre et orme proviennent des forêts environnantes de Saint-Josse, la Calotterie, ou Montcavrel. Le hêtre employé pour la quille des bateaux est enfoui dans le sable afin qu’il durcisse et permette de résister durablement aux échouages. Les bordés, planches de la coque, sont ployés à la vapeur et étaient en orme. Epaisse d’environ 10 cm, la dérive était quant à elle généralement en sapin. Tout au long de la vie du navire, les nombreuses réparations et modifications diversifient son assemblage originel.

Trois types de bateaux sont construits à Berck : le cordier ouvert, sans pont, comme le « Marianne Toute Seule » et uniquement utilisé pour la pêche aux cordes, le demi-ponté, pont à l’avant sur le premier tiers et le ponté. Ces deux derniers permettaient la pêche au chalut et au filets dérivants.

A la fin de la construction, la coque est goudronnée au coaltar obtenu par distillation de houille, à l’exception du bordage supérieur généralement peint en blanc. Les gréments sont posés sur la plage.

Sans port à Berck, pour sa mise à l’eau, une fois la construction achevée, il faut alors « trainer » le bateau de « Berck-Ville » à « Berck-Plage, tout le long de la rue de l’Impératrice, sur des « brèches » (traverses de bois enduites de « zlep », du savon noir) sur 2 km jusqu’à la mer.

Le coaltar est à l’origine de l’expression « être dans le coaltar » (milieu XXe siècle), dans un état de demi-sommeil, ou « être dans le cirage ».

|

|

|

|